『ゴッホ<自画像>紀行』 木下長宏 著

[Reading Journal 2nd:読書日誌]

II 自問する絵画 — 自画像の時代

4. 日本の僧侶(ボンズ)のように — アルル(その1)

ゴッホがアルルで描いた自画像は合計6点しかない。しかし著者は、

この六点の自画像が、パリ時代の集中的な自画像制作のあとの、かれの絵画意識に大切な役割を演じているとなれば、やはりアルル時代は、「自画像の時代」なのである。(抜粋)

としている。今日のところは、ゴッホがアルルに到着後からゴーギャンが来るまでの自画像を追っている。

ゴッホがアルルに来て最初描いた自画像は、タラスコン街道を炎天下に黙々と歩く画家の絵「タラスコン街道を行く画家」 [図51、1888年7月、油彩、カンヴァス]であるという。この絵は、胸から上の肖像画ではなく、他者の目に映っているはずの自分の全身像である。近代初期より、画家たちの自意識の高まりから絵の中の群衆の中に自分の姿を描き入れること行われてきた。この絵もその伝統の中にあるが、他の絵のように他者に扮して大勢の中に紛れ込んでいるような仮装の絵ではなく、自分の日常の姿を自画像として描いただけのものである。

これは、どんな自画像よりも、画家である自分をその外見の姿から証明してみせる、自己証明の自画像である。(抜粋)

さらに著者は、この絵に描かれている画家の陰影からゴッホのうちに秘めた陰影、深い暗さに、一本の道(ココ参照)の彼方に隠れた何かと共鳴しているといっている。

アルルに来て最初に描いた胸像型の自画像[図52、1888年8月、油彩、カンヴァス]は、「タラスコン街道を行く画家」の頭部だけを描いたものである。ここで、簡単な解説が載っている。

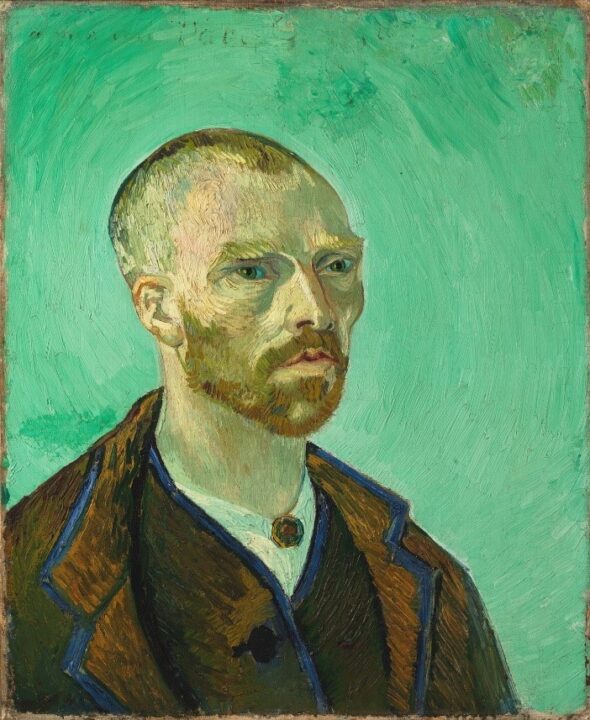

つぎに「日本の僧侶(ボンズ)になった自画像」[図53、1888年9月、油彩、カンヴァス]の話に移る。この絵はゴーギャンと交換するために描いた作品である。ゴッホはこの絵についてゴーギャンへもテオにも多くの手紙で解説している。著者はそれらを追いながら、ゴッホがしだいに自負を持って描いているとしている。

さらに、この絵は日本の浮世絵の影響を受けていることを説明する。ゴッホがテオに送った手紙に「一本の草の絵」の話が出てきて、

この草の芽の研究は、彼に、すべての植物を—そして、四季を、壮大な風景を描き出させ、ついにはいろいろな動物、そして人間の姿を描き出せるようになる。彼はこうして生涯を送るが、人生はすべてをなすにはあまりにも短い。(抜粋)

と書いている。

「日本の僧侶(ボンズ)になった自画像」は、こんな日本人を発見した感動から生まれたものである。「仏陀を素朴に信仰する僧侶(ボンズ)」と「こんなにも単純で、まるで自分自身が花であるかのように生きる」の「素朴」と「単純」は、同じsimple(サンプル)というフランス語をヴィンセントは使っている。(抜粋)

実際にゴッホは部屋の壁に、作者も分からない「草の絵」[図54、江戸後期]を貼り、たくさんの「草の絵」をテーマにした作品も遺している。

| 図51 | 「タラスコン街道を行く画家」1888.7 | http://www.vggallery.com/painting/p_0448.htm |

| 図52 | 「自画像」1888.8 | http://www.vggallery.com/painting/p_0524.htm |

| 図53 | 「日本の僧侶になった自画像」18898.9 | http://www.vggallery.com/painting/p_0476.htm |

| 図54 | 「草の絵」江戸後期 | Searching now. |

コメント