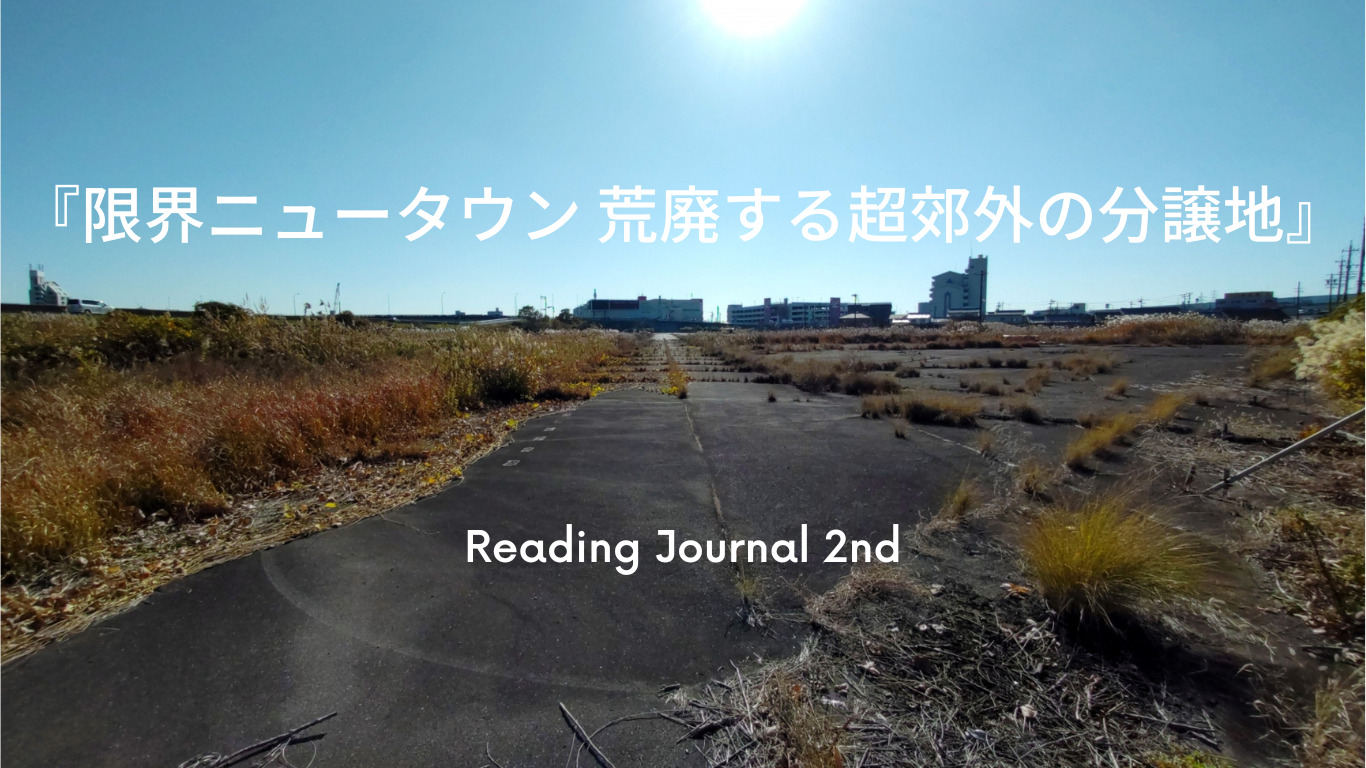

『限界ニュータウン 荒廃する超郊外の分譲地』 吉川祐介 著

[Reading Journal 2nd:読書日誌]

2章 限界ニュータウンで暮らす [6/7]

住んでわかった特異な事情、共同インフラ問題を考える、[コラム]ニュータウンで生まれ育つということ

次に限界分譲地に住む著者が、“住んでわかった得意な事情”について述べた後、では、なぜそこに著者が住んでいるのかという思いが語られている。

著者は、自分用スペースにしようと土地を買った後、そこにある貸家に引っ越してくる(ココ:参照)。その後、その団地の整備に取り掛かっている。

この地に引っ越してきてから二年弱のあいだに、私道上の草刈りや不法投棄ゴミの処理、警察官の検分をへたうえでの放置バイクの処置など、夫婦二人で可能か限り再整備につとめてきた・・・・・(後略)・・・・・(抜粋)

その後、こうした再整備の際に障害となる法律面の話やごみ集積場のための自治会などの話が書かれている。

このような困難にもかかわらずどうして著者が限界分譲地に住んでいるのか、それは、このような分譲地の整備する事で得られる、ある種の‘開拓’に近い達成感にあるとしている。

道路や公園跡の整備や維持管理を、自分で出来る範囲で、あくまで自己判断で、可能なかぎり工夫して進めていく作業には、それは「開拓」などとよべるほどたいそうなものでないけれども、広大な原野や山林ではなく「住宅地」で、比較的手軽にその充足感を味わえるのは、おそらく限界分譲地しかない。地域社会から顧みられることもなく、一度は打ち捨てられようとしていた「住宅地」を、みずからの手で再生させていき、自身の拠点として整備を進めていくその達成感は、ほかではあまり味わうことのできないものだと思う。

・・・・・・中略・・・・・・

土地整備を進めていくうえで得られる充足感こそが、限界分譲地のいちばんの魅力なのだと今は考えている。(抜粋)

この章の最後に、共同インフラの問題を取り上げている。このような共同インフラとそれを維持管理する管理組合を持つ限界分譲地、限界ニュータウンは少数派だが、それには、この問題は、全国の別荘地に共通の問題であるという。

中規模以上の限界ニュータウンにおいては、水道等の共同インフラを有しているところがある。このような、共同インフラは開発から四十年~五十年経った現在は、耐用年数が寿命を迎えているところがほとんどである。そして、そのようなインフラは、開発業者がいまもンテナンス手がけているところは皆無で設備のものは住民による管理組合法人が運営しているところが多い。このような共同インフラは、資金不足だけでなく、図面等の資料が残ってないなどの多くの問題がある。

コメント