『あなたを変える行動経済学』 大竹 文雄 著

[Reading Journal 2nd:読書日誌]

第2章 損失は避けたい

今日のところは「第2章 損失は避けたい」である。第1章では、「サンクコスト」( = 埋没費用)により合理的な行動が阻害されていることが説明され、その対処法が示された。つまり「サンクコストは忘れるに限る」ということである。本章第2章では、我々は利得局面では「リスク回避的」になり、逆に損失局面では「リスク愛好的」になることが示される。そして損失局面の方がより大きな損失に感じる「損失回避」的傾向があり、さらにどこを参照点とするかによって利得か損失かの判断も変わることが説明される。それでは読み始めよう。

「リスク回避的」と「リスク愛好的」

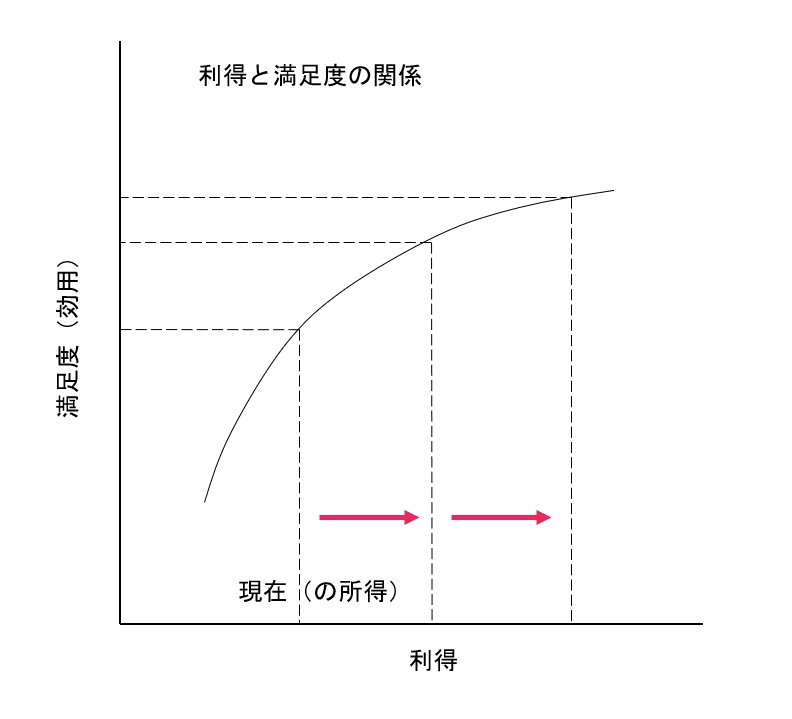

まず行動経済学では、利得局面、つまり現在の所得にプラスされる局面の場合、所得と満足度の関係は「利得と満足度の関係」の図のように、利得が大きくなるに従い、満足度の上昇カーブはねてくると仮定する.

そのため、たとえば、

- “確実”に1万円お金をもらえる

- “確実”に1万円お金をもらえる

の2つの選択肢があると、二つの選択肢の期待値は同じであるが、利得と満足度のカーブが図のようになっているため、確実な方(選択肢1)の満足度が高くなる。そのため、確実な1の選択をする人が多くなる。これを行動経済学では「リスク回避的」という。

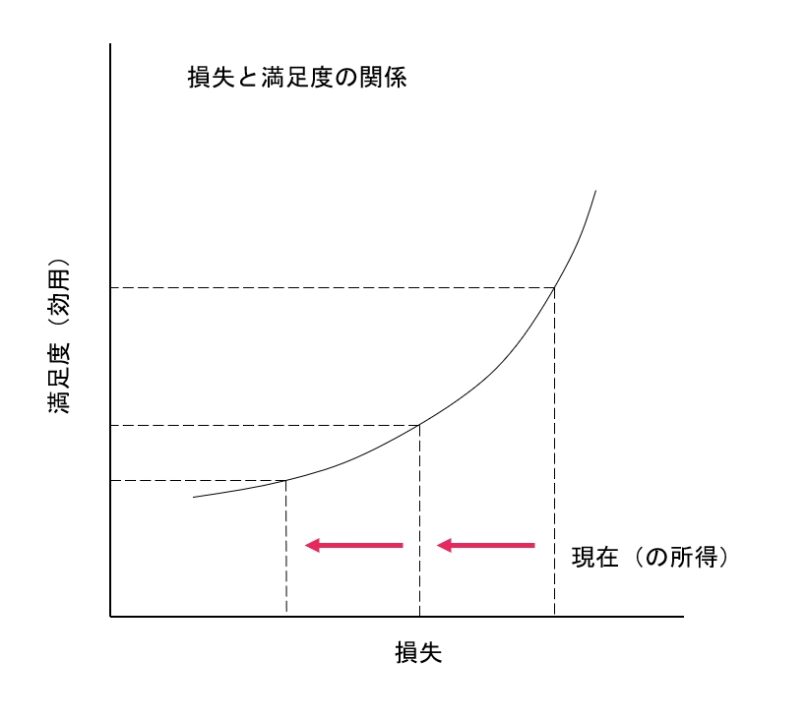

反対に損失局面では、損失と満足度の関係は「損失と満足度の関係」の図のようになると仮定される。そのため

- “確実”に1万円だけお金を払う

- “50%の確率“で2万円だけお金を払う

の二つの選択肢がある場合は、損失と満足度の関係が図のようになるため、 不確実な方(選択肢2)の満足度が大きくなり、2を選ぶ人が多くなる。行動経済学ではこれを「リスク愛好的」であるという。

伝統的経済学では、リスク愛好的かリスク回避的かは人により決まっていると仮定されるが、実際には利得局面か損失局面かにより人の行動は、大きく違う。行動経済学では、それを利得局面と損失局面では満足度の感じ方が違う(バイアスがある)として説明している。

「損失回避」と「参照点」

次にわれわれの選択には、内容が同じでもその表現に影響されるという現象がある。たとえば、現在の月収が30万円で

- “50%の確率”で28万円になる

- “確実”に、29万円になる

の2つの選択肢があったとする。実質的には上の「損失局面」と同じであるが、損失局面ではギャンブルをする人が多かったのにもかかわらず、この場合は、安全策(選択肢2)を取る人が多くなる。

合理的な人ならばどちらの設問でも同じ選択をするはずであるが、このような違いがでる。これについて著者は、「参照点」による非合理な意思決定であると説明している。

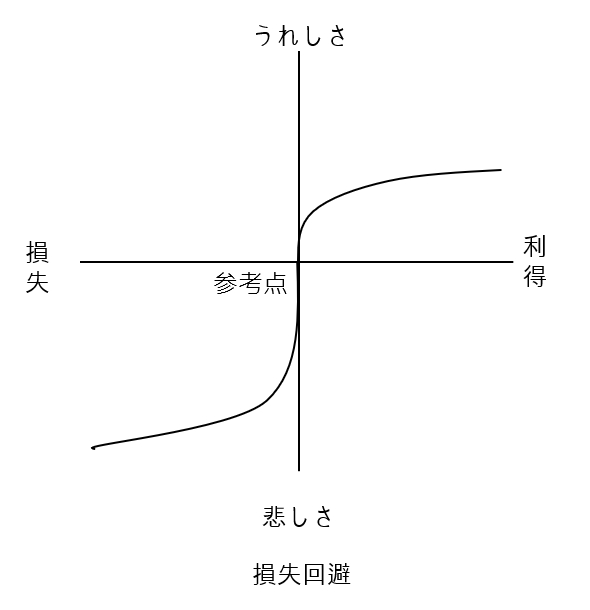

われわれは、「損失回避」の図のように、ある参照点(ここでは現在の所得)を原点として、それよりも所得が増えれば利得、減れば損失となる。そしてその満足度は、原点の左右で価値(うれしさ・悲しさ)を表わす曲線の傾きが「損失」局面のほうが大きい。つまり、損失の場合は、少しの損失でもより大きな悲しみを感じる。

さまざまな実験により人は損失を利得よりも1.5~2.5倍大きく感じることがわかっている。そして、われわれは、比較対象とする水準をもとにして意思決定をするという特性を持っている。

「損失回避」の選択肢では、所得の絶対的な水準は示されたが「損失・利得」については書かれていない。そのため参照点は、0円となる。選択肢の全体が利得局面となる。そのため安全策をとる人が多くなる。反対に「損失局面」の選択肢の場合は、「損失」を強調する表現となっているため、参照点が現在の所得となってしまい、選択肢は損失局面となりリスク愛好的な行動を示す人が多くなる。

このように、ちょっとした表現の違いにより、参照点が変わってしまい、それによる行動が変化することがある。問題は、参照点をどこに置くかである。たとえば損失・利得の話では参照点を見せることがポイントである。参照点を損失局面にあるように置くと、損失回避する行動に導かれてしまう。

人間は暗黙に参照点を意識しています。同じ事実でも表現の仕方によって、人は伝えるものがずいぶんと違ってくるのです。(抜粋)

「現状維持バイアス」

レストランで同じメニューを選び続けるように、現状を維持し続けようとすることを「現状維持バイアス」と呼ぶ。これはいままでの選択である「現状」を参照点にしているため、そこから変わることを「損失」と取られるという意味で「損失回避」ということができる。

関連図書:

リチャード・セイラー、キャス・サンスティーン(著)『NUDGE 実践 行動経済学 完全版』、日経BP、2022年

ダニエル・カールマン(著)「ファスト&スロー」(上、下)、早川書房(ハヤカワ・ノンフィクション文庫)、2014年

(この章に、二人のノーベル賞学者の本が引用されている。)

コメント