『ゴッホ<自画像>紀行』 木下長宏 著

[Reading Journal 2nd:読書日誌]

III 弱者としての自覚 — 自画像以降の時代

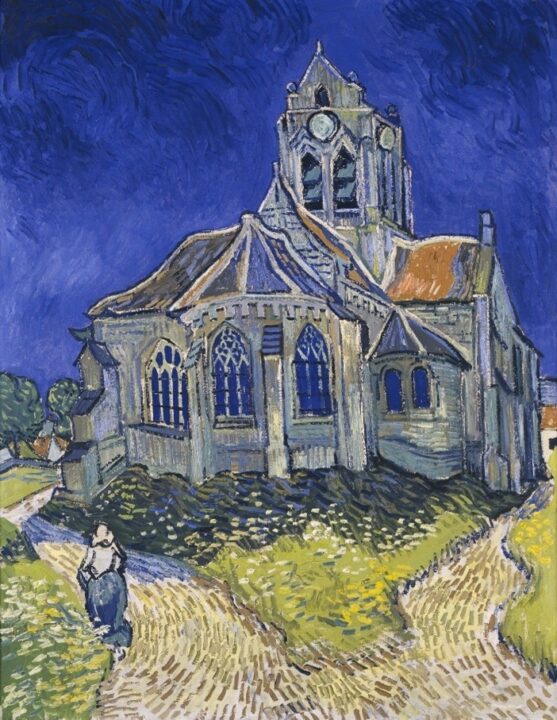

6. 背景の肖像画 — オーヴェル・シュル・オワーズ

ゴッホの自画像の時代は「サン・レミ時代」で終わった。オーウェル村に来てからは、71点もの油彩画を描いたが、「自画像」は一点も描かなかった。今日のところは、オーヴェル村に移ってからのゴッホの絵とその最期について。

著者は、ゴッホは言いようのない悲しみを抱えてオーヴェル村に来たといっている。

これは、もうヴィンセントにとっては、存在することの悲しみというほかないものかもしれない。あの出来事は、自分一人に起こったことなのに、人間誰にも起こりうる悲しみのように感じられる。(抜粋)

そして、ゴッホの絵は、オーヴェル村に来てからガラッと変わったといっている。

アルルの黄色はもちろん遠くへ去り、太陽も画面から消えていく。日本への憧れも捨て去られ、サン・レミで試みた宗教的なモチーフも、登場しない。(抜粋)

そして、色彩も緑や青系統が主役を占めるようになり、寂しさがつきまとう。そして何よりも音が聞こえないといっている。

ここで著者は、図67「麦の穂」[1890年6月、油彩、キャンヴァス]を取り上げ、

「麦の穂」は、「一本の草の芽の研究」の一つの到達点をみせる。ヴィンセントの最後の作品として重要である。(抜粋)

としている。

「一本の草の芽の研究」は、彼の制作の支えとなっていた。アルル時代の後半以降は、彼の絵画思想の支軸だった。この思想が、若いころから抱いていた「一本の道の彼方にあるもの」への思いを呼び起こし、この二つが重なるところに、オーヴェル時代の風景が作られている。(抜粋)

ゴッホは、オーウェル村を歩き図68「オーヴェル村の風景」[1890年6月、油彩、キャンヴァス]や図69「オーヴェル村の役場」[1890年7月、油彩、キャンヴァス]さらには、図70「オーヴェルの教会、油彩、キャンヴァス」[1890年6月]を描いた。そのいずれもまるで無声映画のように音が聞こえないとしている。

ゴッホは、妹ウィレミーナに書き送った手紙の中で、

ぼくがやりたいのは、一〇〇年後の人びとの前へ亡霊のように現れる肖像画だ。(抜粋)

と書き送っている。しかし、オーヴェル時代の肖像画は少ない。そして著者は、この時代の彼の風景画は、あえて言えば「風景の肖像画」であるといっている。そして、その風景は、一般的な「前景-中景-遠景」の体系が崩れ、背景が背景でなくなっているといっている。

彼は、「風景」を「肖像」画にしようとしているのだ。「背景」も「肖像画」にしている、その奥に「意志」と「愛」を隠した存在として。

一本の道の彼方にあるもの、それは「背景」となるところにしか見出されない。(抜粋)

しかし、ゴッホのこのような探求も突然最期を迎える。

| 図67 | 「麦の穂」1890.6 | http://www.vggallery.com/painting/p_0767.htm |

| 図68 | 「オーヴェル村の風景」1890.6 | http://www.vggallery.com/painting/p_0792.htm |

| 図69 | 「オーヴェル村の役場」1890.7 | http://www.vggallery.com/painting/p_0789.htm |

| 図70 | 「オーヴェルの教会」1890.6 | http://www.vggallery.com/painting/p_0789.htm |

コメント