『問いかける技術』 エドガー・H・シャイン 著

[Reading Journal 2nd:読書日誌]

第6章 「謙虚に問いかける」を邪魔する力(後半)

今日のところは「第6章 「謙虚に問いかける」を邪魔する力」の”後半“である。第6章では、「謙虚に問いかける」を邪魔する力を考察している。”前半“では、社会心理学の「ジョハリの窓」に基づいて考察をすすめた。今日のところ”後半“では、知覚と判断の「心理的バイアス(ORJI)」が取り上げられる。それでは読み始めよう。

会話の最中に出てくる言葉や全体的な振る舞いは、「頭の中で起こっていること」の影響を受ける。そのため、偏見を抱いたり、物事を歪んだ目で見てしまったりすることを自覚しなければならない。

「謙虚に問いかける」を効果的に実践するためには、こうした偏りや歪みについて努力して学ぶ必要がある。(抜粋)

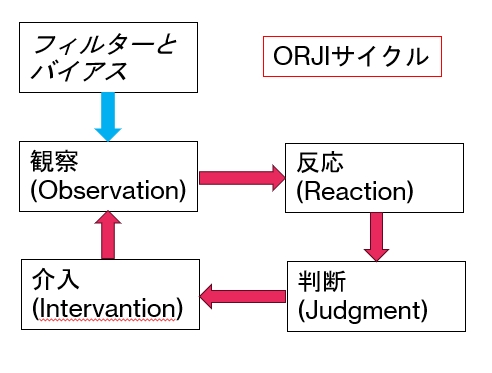

このことを考察するために、著者は、知覚と判断における「ORJIサイクル」という簡単化されたモデルを紹介している。

神経系では、データの集積と処理を同時に行い、どのような情報を集めてどう反応するかを前もって決めている。つまり、目にするもの耳にするもの、物事にどう反応するかは、部分的に自分自身の欲求や期待に動かされている。

このプロセスを簡約したものがORJIサイクルである。

私たちは、観察し (observation:O)、そこで見たもの対して感情的に反応し (reaction:R)、それを分析・処理し、観察と結果と感情に基づいて判断し (judgment:J) 、何かを起こすべく表立った行動 --- 介入 (intervention:I)する。「謙虚に問いかける」は、介入に分類される行動の一つである。(抜粋)

ORJIサイクル

観察(O)

まず観察のプロセスがある。ここで大切なことは、私たちの神経系は、入ってくる情報を過去の経験を通してふるいにかけるように設定されていることである。したがって、知覚したことは自分の願望や欲求によって歪められてしまう(この図で観察に入る前にフィルタとバイアスがある事に当たる)。

私たちは初期の段階で起きる歪曲を自覚し、努めてそれを軽減しなければならない。私たちの知覚システムは物事を歪曲することができるし、またそのことを利用しようとするのだ。(抜粋)

反応(R)

ORJIのサイクルでは、私たちは何かを観察した結果として感情的に反応している。しかし、実際には観察する以前、または観察と同時に、感情を出している可能性がある。

感情的な反応について学ぶうえでなにがもっとも難しいかというと、人は多くの場合、その存在に自分でもまったく気づいていないということだ。(抜粋)

私たちは自分自身の感情を否定したり、ないがしろにして、自分の感情を素通りして判断や行動に向ってしまう。私たちは幼いころより感情をコントロール、抑制、克服できるように学び、課題の遂行を優先する実利的な文化では、感情に左右されて判断してはいけないことも教わる。

しかし、おかしのことに、私たちはまったく逆のことをしてしまうことが多い。自分の感情への自覚がもっとも不足しているときに、もっとも忠実にそれに従って行動をおこしてしまうものだし、自分ではあくまで慎重な判断に基づいているのだと勘違いしているのだ。(抜粋)

このように自分もはっきりと認識していない衝動に従って行動し、トラブルを起こしてします。そのため自分自身の感情を把握することはとても重要であり、そのためには判断して行動する前に「謙虚に問いかける」を心がけることが必要である。

なぜ「謙虚に問いかける」が重要なのかというと、そうすることによって行動する前に自分の気持ちを確かめられるからだ。(抜粋)

判断(J)

私たちはつねにデータを処理し、情報を分析して、それらを評価し、判断を下している。このように論理的に結論を導き出せることは重要である。問題は、根拠として使ったデータの中身である。私たちの合理的判断力は限定的であるため、ある程度の頻度で認識を誤ってしまう。

だから私たちは、情報を最初にインプットするときに、せめて歪曲を最小限に留めるように努力すべきなのだ。(抜粋)

「謙虚に問いかける」はデータを集める一つの信頼に足りる方法である。

介入(I)

何らかの判断をすると私たちは行動に移る。ここで、単に感情的な衝動に従って動いた場合は、合理的に判断する過程を素通りしているように感じるが、実は、素通りしたのではなく、初期の観察とそれに対する感情的な反応を信用しすぎてしまった、ということである。

トラブルを招くような反射的反応とは、不正確なデータに基づく判断としての介入であり、必ずしも不適切な判断そのものだとは限らない。(抜粋)

誰かに攻撃された場合、それに即座に反撃するのは適切な介入であるが、その人が攻撃なんて全く考えていない場合は、反対に自分が攻撃的な人間だと思われてしまう。

なぜ「謙虚に問いかける」がきわめて重要なスキルになってくるかというと、相手に対する偽りのない好奇心や関心があれば、誤解や判断ミス、そして不適切な振る舞いをしてしまうことを、最小限に留めることができるというのが、その最大の理由である。(抜粋)

ORJIサイクルと謙虚に問いかける

このORJIサイクルを考えると人間の判断は論理的であるが、正確でないかもしれない「事実」に基づいているため、論理的な結果にならないことがあることがわかる。

そして、ORJIのサイクルで最も重要なのは、最初のステップである。私たちは原因を物事の真相や他者の真意を知ろうとせずに判断し行動してし、問題を起こしてしまう。

そのため「謙虚に問いかける」が最も必要なのは、怒りや不安を感じさせられるときである。そのような時にこそ焦らずに、事実を確認するために周囲の人に謙虚な姿勢で尋ね、何らかの判断を下し行動に移す前に、自分の対応の妥当さを自問する必要がある。

まとめ(小見出し)

本章の二つもモデルから、何気ない会話も複雑な反応であることがわかる。会話の中で何を明かすかは、状況を認識しそれに対応した文化的なルールに則り決められる。また、反応の初期のバイアスも文化や個人の生い立ちを反映する。

世の中が複雑化し相互依存が高まり、さらにそれぞれの課題にあたる人の立場や地位が多様化している状況では、謙虚な姿勢で質問する力を持っていることは重要となる。

コメント