『問いかける技術』 エドガー・H・シャイン 著

[Reading Journal 2nd:読書日誌]

第6章 「謙虚に問いかける」を邪魔する力(前半)

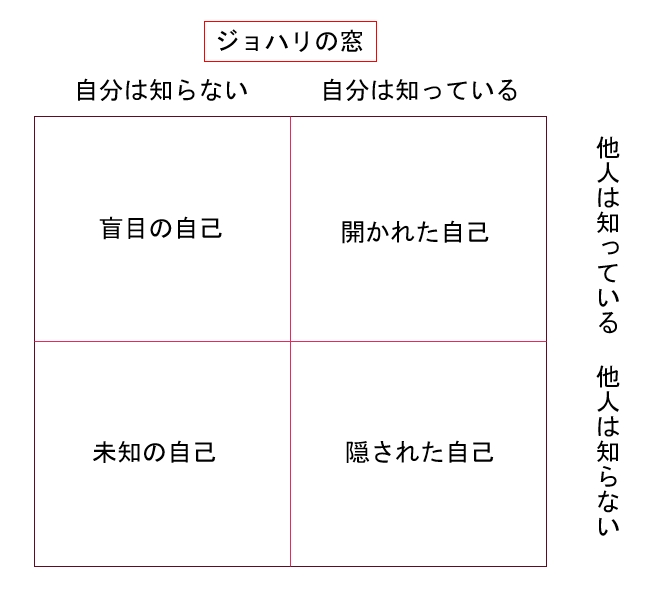

今日から「第6章 「謙虚に問いかける」を邪魔する力」に入る。ここでは、「謙虚に問いかける」を邪魔する力を考える上で役に立つ概念、社会心理学の「ジョハリの窓」と知覚と判断の「心理的バイアス(ORJI)」が取り上げられている。

第6章は、二つに分け、”前半“で「ジョハリの窓」、”後半“で「心理的バイアス」をまとめることにする。

「謙虚に問いかける」は、良好な人間関係を築くためのツールだ。この役割を十分に理解するためには、コミュニケーションの複雑さについて考察を深めておく必要がある。(抜粋)

社会で相手から認識されなかったり軽く見られていると感じると私たちは、不安を抱きき、プライドを傷つけられる。会話において、このような結果とならないようにするには、「謙虚に問いかける」を実践すればよい。

しかし、この「謙虚に問いかける」の実践は難しい。それには、

- 相手と前向きな関係を築きたくない場合。このとき「謙虚に問いかける」を策略として利用しようという誘惑にかられる。しかし、その不誠実さがさまざまなシグナルにより相手に伝わり、かえって不信感を抱かせることも多い。

- ルールの存在。どんな文化にも、それを話題にしてはいけないというルールが状況ごとにあり、「謙虚に問いかける」を実践して個人的な人間関係を深めることにも慎重さが求められる。

という理由がある。

「ジョハリの窓」

著者はここで①や②を考える上で役立つ「ジョハリの窓」という概念を紹介している。

「ジョハリの窓」は、ジョー・ルフトとハリー・インガムによって考案された、コミュニケーションの複雑さを説明するモデルである。

開かれた自己

まず、われわれは、どのような状況でも「開かれた自己」、つまり自分も他人も知っている状態で臨もうとする。そこで話題に上るのは、たとえば会ったばかりの人に、尋ねてもおかしくないことである。ここで、どこから「個人的に立ち入った質問」になるかは、文化によって線が引かれ、区分されている。

盲目の自己

人と話しているときは、「開かれた自己」が意図的に発しているシグナルだけでなく、様々な信号を送っている。そのため「盲目の自己」、すなわち自分は知らないが、他人が知っている自己があることに注意をする必要がある。このように自分が意図しない信号が相手に伝わる。そして、他人の持つ印象はそれがもとになっている。

このようなことがあるため、上の①のように、「謙虚にといかける」を策略として用いても見破られてしまう。

隠された自己

私たちには、他人の目に触れると自分にとって恥ずかしかったり、また他人を傷つけてしまうため、隠しておきたいことがある。それが「隠された自己」、つまり自分は知っているが他人は知らないことである。

人付き合いをしていくうえでもっとも難しいのは、通常は伏せておくことをどこまで相手にさらけ出すべきか、という問題だ。もっと心を開かないと、関係は深められないというのがわかっているだけに難しい。(抜粋)

反対に他人への反応(フィードバック)をする場合には、面と向かって伝えてはいけないという文化的な規制がある。これにより他人からフィードバックを求められたとき、相手の欠点を見抜いていたとしても、相手に恥をかかせたり不愉快な思いをさせたりしないようにと躊躇してしまう。そのため相手には、ポジティブな側面ばかりを強調してしまう。

個人的なことについて打ち明けたり相手に尋ねたりすることは、こうした文化的な縛りから抜け出す方法である。・…中略・・・・・まず自分のほうから個人的な部分をさらけ出すことによって「謙虚に問いかける」を始めれば、相手にも同じようなことを聞ける流れができるだろう。「今ここで必要な謙虚さ」が滲み出るようなことを、なにかしら相手に話すことができれば、個人的な会話を持つきっかけがつかめる。(抜粋)

しかし、他人へのフィードバックは、かなり親しい間柄になっても、なお危険が伴うので注意が必要である。

未知の自己

「未知の自己」は、自分も他人も知らない自己である。人には自分も知らない隠れた一面がある。

会話の複雑さと「謙虚に問いかける」

ここで著者は、人と親しくなるプロセスをシーソーになぞって説明している。まず、お互いについてもっと知ろうとしている二人が、相手に交互に質問することを考える。それはシーソーが交互に上がったり下がったりするようなものである。ここで相手に自分の内面を見せられかは、相手が「謙虚に問いかける」を実践してくれるか、あるいは自分から何を話すか慎重に考えて開示する場合である。

少しずつ自己開示を行い相手が肯定的に受け入れてくれるかを試していき、相手が引き続き受け入れてくれる場合には、高いレベルでの信頼が生れる。

「謙虚に問いかける」は、より個人的に相手に結びつくようにいざなう働きをするため、人間関係を親密に発展させることが出来る。

しかし、会話はさまざまな要素が関わっているため、複雑なものになる。そのため「謙虚に問かける」は、好奇心に基づいて自分の知らないことについて尋ねるため、その実践には複雑さが伴う。個人的な領域に踏み込みすぎると相手に不快な思いをさせることもあり得る。

どこから先が個人的な領域で、どの段階になったら親密になったと言えるのか、それぞれの文化が定めるルールを理解して守らなければならない。(抜粋)

コメント