『ゴッホ<自画像>紀行』 木下長宏 著

[Reading Journal 2nd:読書日誌]

I 牧者への夢 —- 自画像以前の時代

2. 畑を耕すように– エッテン、ハーグ、ヌエネン)(後半)

牧者の道をあきらめて画家になったゴッホは、その絵画で牧者がなすべきことを果たそうとした。そして常に底辺に生きる人と同じ平面にあろうとしていた。そして、そのように思う時、遠景に教会のシルエットを置きたくなるのであった。

ここで著者は、「職工の男と教会の見える窓[図6、1884年7月、油彩、カンヴァス]により遠景の教会を説明している。さらにゴッホは、遠景でなく中景、つまり主題として描いている。「農婦と教会」[図7、1884年8月、油彩、カンヴァス]では、中景に教会を置き一人の農婦が教会の方を向いている。

つつましい教会は、大聖堂とはちがって、貧しい農婦のまなざしにこそふさわしい。いつか、彼女たちを温かく迎えるはずの教会だ。図7の作品では夕日も教会と並ぶように描かれている。太陽もまた、ヴィンセントにとってつつましい教会と同じように、一本の道の彼方に隠れ現れるものだった。(抜粋)

また、この貧しい人びとへの共感は、静物を描くときにも籠められている[図8「素焼きの器に入れた馬鈴薯」、1885年9月、油彩、カンヴァス]。

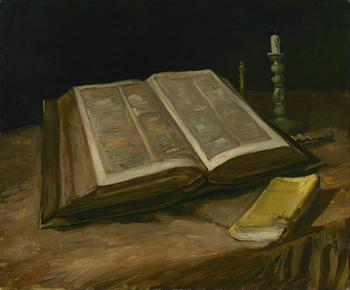

ゴッホのヌエネン時代に反発と共に尊敬もしていた父が亡くなってしまう。ゴッホは、父を弔うために「テーブルの上の聖書」[図9、1885年10月、油彩、キャンヴァス]を描いた。開かれた分厚い聖書は「イザヤ書」のページを示している。そしての横にエミール・ゾラの『生きる悦び』が描かれている。

「生」と「死」が対峙し合う構図。灯の消えた蝋燭は、父であり、ゾラの本は彼自身を象徴している。・・・・中略・・・・「イザヤ書」をはさんで、死せる者(父)と生けるもの(自分)が対峙し、彼自身は、生ける者のなかに生きる指針をみつけていくのだ、と宣言している絵である。ここにきて「聖書」の彼の内部に占める位置が大きく変質していく。(抜粋)

次に著者は、この時期に描かれた有名な「馬鈴薯を食べる人びと」[図10、1885年4月、油彩、カンヴァス]を取り上げている。この絵は、素描や習作を重ねって描いた作品である。著者は、この絵をこのように称している。

この「暗さのなかにある色彩」は、一本の道の彼方に隠れているなにものか、と等しいものなのである。そういう意味で、「暗さ」を描こうとした「馬鈴薯を食べる人びと」の絵は、オランダ時代の数年間、画家であることに精進してきたヴィンセント・ヴァン・ゴッホの一つの到達点であるといえよう。(抜粋)

この絵については、前に読んだ『書簡で読み解く ゴッホ』の著者、坂口哲啓は、意外と厳しい評価だったことを思い出した。(ココ参照)

著者は、この絵の中に、一本道と同じモチーフを指摘している。そして、さらに画面構成、画面の中央にいるくらい後ろ姿の女性像にも注目している。

この女性の位置は、いってみれば、この絵を描く画家の位置でもある。この作品では、絵の画面のなかに作者が入ってしまっているのだ。自分の姿、自分の肖像を描いてみたいと思ってもみたこともなかったヴィンセントだが、ここに来て、ということは父の死という出来事を契機に、まず自分を農民の団欒を目撃する女の子に仮託し、ついでに、ゾラの小説『生きる悦び』に仮託して、画面中に「自分」の場所を探し出している。(抜粋)

著者は、ここに来てゴッホが自画像の一歩手前まで来ているとして、章を閉じている。

関連図書:エミール・ゾラ(著)『生きる歓び』 論創社(ルーゴン=マッカール叢書) 、2006年

| 図6 | 「職工の男と教会の見える窓」1884.7 | http://www.vggallery.com/painting/p_0024.htm |

| 図7 | 「農婦と教会」1884.8 | http://www.vggallery.com/painting/p_0040.htm |

| 図8 | 「素焼きの器に入れた馬鈴薯」1885.9 | http://www.vggallery.com/painting/p_0118.htm |

| 図9 | 「テーブルの上の聖書」1885.10 | http://www.vggallery.com/painting/p_0117.htm |

| 図10 | 「馬鈴薯を食べる人びと」1885.4 | http://www.vggallery.com/painting/p_0082.htm |

コメント