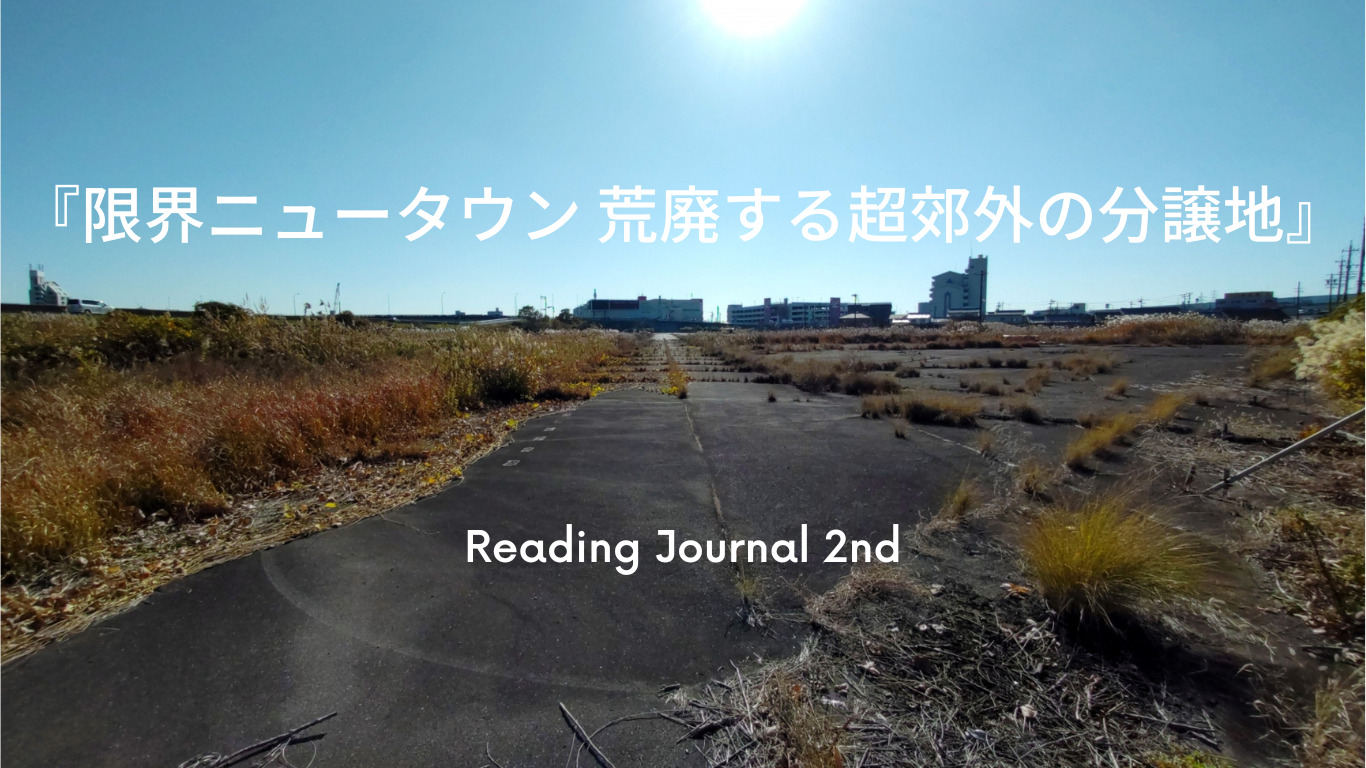

『限界ニュータウン 荒廃する超郊外の分譲地』 吉川祐介 著

[Reading Journal 2nd:読書日誌]

1章 限界ニュータウンとはなにか [2/7]

空き地だらけの「ニュータウン」、[コラム]「限界ニュータウン」という呼称について

1章では、限界ニュータウンの現状を、その成り立ちや分類、特徴や問題点、さらには将来の活用の可能性までをレポートしている。

まず、著者は限界ニュータウンのもっとも大きな特徴を「その異常なまでの空き地の多さ」としている。これは、これら限界ニュータウンの成り立ちが大きくかかわっている。日本では一九六〇年代、一九七〇年代に様々な要因から住宅地の郊外化が急速に進んでいった。本書で問題にしている千葉県の北東部、北総エリアでも成田空港の開発が決定すると空港特需の選考投資を見込んで猛烈な開発ブームが巻き起こり、住宅地の分譲販売が急増した。しかし、これらの分譲地の多くは、都心のベッドタウンになるにはあまりにも不便な立地のものであった。

その後の地価下落などだれも予想ができなかった時代の話である。住宅用地とはいえども、購入者の真の目的は住宅建築ではない。ありていにいえば、「土地ころがし」による売却益を見込んだ投機目的の購入が大半であった。(抜粋)

そのため、完売したが住宅建築はほとんど進まない状態となった。そして、この投機型分譲地の開発ブームは、オイルショックで下火になり、住宅地は更地のまま長く塩漬けとなる。

しかし、これらの分譲地は八〇年代のバブル期に再び脚光を浴びた。バブル景気での地価の狂乱のため、都市近郊の新築住宅地は、平均的なサラリーマンの手が届かぬ値段となり、そのマイホームは都心から遠く離れた首都圏郊外へ広がる。そして、駅近くの利便性のよい地域は都心部に勤める高級サラリーマンがやっと届く高価格ベッドタウンとなってしまった。その時に、地元企業に勤める人の住宅は、長い間更地のままの放置されていた比較的地価の安いこれらの分譲地に建設が進むことになる。

そのため千葉県北東部の限界ニュータウンは、開発・分譲じたいは一九七〇年代にかかわらず、そこに建つ家屋の大半が、八〇年代後半以降に建てられたものだ。この、開発と利用開始時期の十年以上のタイムラグこそが、限界分譲地特有の現象である。(抜粋)

著者は、明確な定義でないものの用語を比較的大きく、独立した自治会を持つ「限界ニュータウン」、小規模の「限界分譲地」さらには、住宅を建設すらできない「放棄分譲地」に分けている(「放置される分譲地」の節に詳しく書いてある)。

コメント