『注文の多い料理店』宮沢賢治 著、角川書店(角川文庫)、1996年

[Reading Journal 2nd:読書日誌]

『注文の多い料理店』

以前に『宮沢賢治 久遠の宇宙に生きる』 (北川前肇)を読みました。その本は、「法華経から賢治の作品、生き方を訪ねる」ことを目的としている本です。

この宮沢賢治の日蓮宗・『法華経』信仰は、仏教関係者にも有名というか、大きなことのようで、今読んでいる『日本仏教再入門』にも二か所出てきている。一か所は、日蓮の法華信仰の部分(ココ参照)で、そこの筆者は頼住光子である。もう一か所は、近代仏教の形成の部分(ココ参照)で、その部分の筆者は大谷栄一である。

う~うん、そんなに偉大なのかな?宮澤賢治って?

ここに至って、ちょっと宮沢賢治に興味が出てきました。そして、読んだことあるかな?と思い出してみると・・・・・・教科書とか児童書とかはあるかもしれないが・・・ないかな?

ということで、この本!『注文の多い料理店』を読むことにしました。ちなみに、この本は、賢治の生前に出版された二冊の本の中の一冊です(もう一冊は、詩集の『春と修羅』)。

それから、賢治とは関係ないんですが、手に入れた本は、角川文庫の“かまわぬコラボカバー”でして、カバーの絵柄が「(株)かまわぬのてぬぐい&風呂敷柄」なのである。

『注文の多い料理店』の絵柄は、ひょうたんだな!

賢治の童話と『法華経』

この童話集を、「法華経」を意識しながら読もうということで、まずは、北川前肇の『宮沢賢治 久遠の宇宙に生きる』 を復習した。北川は、この「序」に注目し、それは、「諸法実相」に通じるとしている(ココ参照)。そして『注文の多い料理店』に収録されている「どんぐりと山猫」を例にだし、「諸法実相」や「三草二木の譬え」との関連を解説していた。さらに『注文の多い料理店』の副題の「イーハトヴ童話」から、賢治が農業芸術の実践の場として作った「羅須地人協会」の中に「菩薩行」を見ている(ココとココ参照)。

角川文庫版の三つの解説

そして、この『法華経』との影響を考えるのには、解説も大いに役立った。

まず、この角川文庫版の『注文の多い料理店』は、3つの解説が載っている。

- 兄、宮沢賢治の生涯 宮沢清六

- 新しい古典復刻の弁 小倉豊文

- 注文の少ない本 早坂 暁

①は、賢治の弟の清六氏による賢治の伝記である。12ページ余りと少ない分量の中でその一生が簡潔にまとめられている。そして、実の弟で賢治の童話の普及に尽力した清六氏ならではの温かさがあり、とても良い文章である。

二つめの②は、一九五四年(昭和29年)の角川文庫版の初版につけられた解説である。この解説には宮沢賢治の童話を「新しい古典」として“復刻”するという意気込みが伝わってくる。『注文の多い料理店』は、生前に出版された唯一の童話集でありながら、それまで当初の構成のまま出版されていなかった。小倉はこのことを嘆き、この本では、文庫という制約の中で、出来るだけ完全な復刻を意としたと言っている。たとえば挿絵は、当時存命だった賢治の童話の挿画と装画を手掛けた菊池武雄を訪ね本書での復刻を認めてもらっている。

さらに、童話と仏教の関係にも触れていて、同じく生前に出版された『春と修羅』が賢治の芸術面の結実したものであるとしたうえで、『注文の多い料理店』は、根源的に宗教的であり、その信仰実践の一途であるとしている。その他、当時の研究で明らかになっている細かな事実などを含め内容の多いものとなっている。

最後の③は、前半にその出版の事情が書かれていて、後半にその『法華経』との関係が書かれている。早坂は言う、賢治の童話の特徴として大切なことは「自然が主人公」ということである。それは、あくまで人間が主人公であったそれまでの童話(天動説)からすると、コペルニクス的な転換であった。

これが、この卓越した童話が当時の文壇や出版会から敬遠された理由の一つであると書かれている。そして、それは賢治の童話が『法華経』を背景としているためのものである、つまり「すべての人、すべての生きものはみな昔から、兄弟、姉妹であり、そのゆきつくところが妙法蓮華経に帰一するのだ」ということを、童話の形で示すものであるからである。

最後にもう一度、宮沢清六の解説の文章に戻ろう。清六は賢治が「幼い頃より老僧の説教を聞いている姿」、「父の賢治は生前長い間諸国巡礼の宿習あったという発言」などの話の後

食事の時、自分の家族たちの中でさえ恥ずかしそうに恐縮して、なるべく音をたてぬようにものを噛んでいた様子、前かがみにうつむいて歩いていた恰好、人より派手な着物をどうしても着たがらなかったことなど、たしかに淋しい旅僧を想わせるところがあった。(抜粋)

と書いている。ここに書いてある、このイメージ、このイメージがボクの中の賢治のイメージそのものである。

付録 『注文の多い料理店』 新刊案内

さらにこの童話を理解するうえで役立つものが、付録として収録されている「『注文於多い料理店』 新刊案内」である。これは賢治自身による童話の紹介が書かれている。

「序」

さて、解説を読み終えて、準備完了として、「序」から順に童話を読み始めた。

まずは、この「序」である。ページ数にして1ページ半程度なのだが、北川前肇も、本書解説の早坂 暁もこれを重要視している。

上に書いたように北川はこの「序」が「諸法実相」に通じるとしているし、解説の早坂 暁は、そこに書かれている「わけがわからないところもあるでしょう」といっているのは、この童話が「法華文学」であり、法華経の教えに導くための賢治の「化城(=悟りに到達する旅の途中に設けられた幻想の城)」であるからであると言っている。

何度か「序」を読み返して、まぁそうかなと思った。

ただ、一つだけ気がついたことがある。この「序」の主語をみると、

「わたしたちは」、「わたくしは」、「わたくしは」、「わたくしの」「わたくしは」「あなたの」「わたくしには」「わたくしにも」「わたくしは」「あなたの」

となっている。そう最初だけ「わたくしたち」=「すべての人」となっていて、その後は「賢治」と「読者」に分かれている。この「わたくしたち」といっている「序」の冒頭を見よう。

わたくしたちは、氷砂糖をほしいくらいもたないでも、きれいなすきとおった風をたべ、桃いろのうつくしい朝の日光をのむことができます。(抜粋)

この冒頭には、「凡夫の一念の中に絶対の真理が宿る」という一念三千という思想が入っているように思う(『日本仏教再入門』のココ参照)。

さらに、この「序」は、

けれどおも、わたしは、これらのちいさなものがたりの幾きれかが、おしまい、あなたのすきとおったほんとうのたべものになることを、どんなにねがうかわかりません。(抜粋)

で終わっている。ここの「ほんとうのたべもの」という語は、重要である。北川は,これは、「私たちが生きる、「あれがいい」「これは嫌いだ」などという世界を超えたもの、時代にも社会にも左右されない真の生き方を示している」としてそこに「諸法実相」の考え方を見ている(ココ参照)。そして早坂は、賢治の詩集『春と修羅』にあることが「有機交流電燈」「因果交流電燈」という言葉との関連を指摘して、

つまり、このたとえで言えば、ほんとうの食べものとは、その人間を生きる輝きで照明させることのできる有機交流電気であり因果交流電気、といえるでしょう。(抜粋)

と言っている。

さらに「有機交流電燈」については、北川も『春と修羅』の解説の中で触れていて、そこの「一念三千」とのかかわりを見ている(ココ参照)。

「どんぐりと山猫」

ここから、各々の童話について幾つか紹介していくことにする。最初は「どんぐりと山猫」である。

「どんぐりと山猫」は、どんぐりたちが「誰が一番偉いか」を争っている裁判に、主人公の金田一郎が裁判長の山猫に呼ばれるという話である。

この裁判は一郎の

「そんなら、かう言ひわたしたらいゝでせう。このなかでいちばんばかで、めちゃくちゃで、まるでなつてゐないやうなのが、いちばんえらいとね。ぼくはお説教できいたんです。」(抜粋)

というアドバイスで終結する。

ここで一郎(=宮沢賢治)は、「ぼくはお説教できいたんです」と言っていて、賢治自身が何かの説法で聞いた話が元になっている童話である。

この「どんぐりと山猫」については、北川も『宮沢賢治 久遠の宇宙に生きる』の中で詳しく解説している(ココ参照)。ここで北川は、この童話で語られているのは「差別することの愚かしさ」であると言っている。また、賢治の童話に「三草二木の譬」え」(さまざまな個性を持つ動植物は同じではないが、等しく仏の慈悲がゆきわたっている)の影響を見ている。

さらに付録の『注文の多い料理店』 新刊案内をみると、

「必ず比較をされなければならないいまの学童たちの内奥からの反響です。(抜粋)

と書いてある。これと「三草二木の譬え」を合わせ考えると、勉強のできる子、足の速い子、身体の強い子が褒められる今の子どもたちに、「みんな同じではないが、それでも仏の慈悲は平等に降りそそいでいる」ことを子供たちに伝えたいのかと思う。

「注文の多い料理店」

つぎに「注文の多い料理店」である。本の題名にもなっていて、大変面白い話である。若い紳士が森でハンティングをしている間に迷ってしまい、おかしな料理店に入るという話で、よく知られているように料理されるのは自分たちであった、というのが落ちである。

話は文句なく子供にも大人にも楽しめるのだが、『法華経』との関係というと・・・・ちょっとわからない。そもそも、何か教訓めいたものがあっただろうか?そこで、賢治自身の新刊案内に書いてある賢治自身の説明を読むと

糧に乏しい村のこどもたが、都会文明と放恣な階級に対するやむにやまれない反感です。(抜粋)

とある。なんと、この話は田舎の子のひがみだったんですね。

「烏の北斗七星」

次に取り上げたいのは、「烏の北斗七星」である。この童話のすごいのが、烏がそのまま海軍をあらわしていることである。一羽ごとに「大監督」や「戦闘艦隊長」などの階級を持っていて、そして一羽ごと「戦闘艦」や「巡洋艦」「砲艦」などの船にもなっている。

烏たちは演習などを行っているのだが、ある時、敵の山烏との実戦の命令が下る。烏の大尉は許嫁の烏(なぜか砲艦)と別れを惜しむ。そしていよいよ山烏との戦いとなる。そして、山烏を一羽、攻め落とす。すると烏の大尉は、

「があ、兵曹長。その死骸を営舎までもって帰るように。があ。引き揚げっ」(抜粋)

と命令する。そして営舎に戻ってから、その山烏を思い出し、あたらしい泪をこぼす。大総督の烏に許可を取って、敵の山烏の死骸を葬る。

(ああ、マルジェル様、どうか憎むことのできない敵を殺さないでいいように早くこの世界がなりますように、そのためならば、わたくしのからだなどは、何べん引き裂かれてもかまいません。)(抜粋)

と祈るのだった。つまり子供たち敵とはいえそれは一つの命であることを教えている。

この童話には、国柱会の思想が関係しているように思う。『日本仏教再入門』によると国柱会は、「世界人類は『法華経』によって統一されなければならず、日本国民はその「天兵」であり、世界人類を霊的に統一すべき「天職」を有するのが日本だった。(ココ参照)」という考え方だった。つまりここでいう「敵を殺さないでいいような世界」=「『法華経』によって統一された世界」であるのだと思う

「月夜のでんしんばしら」

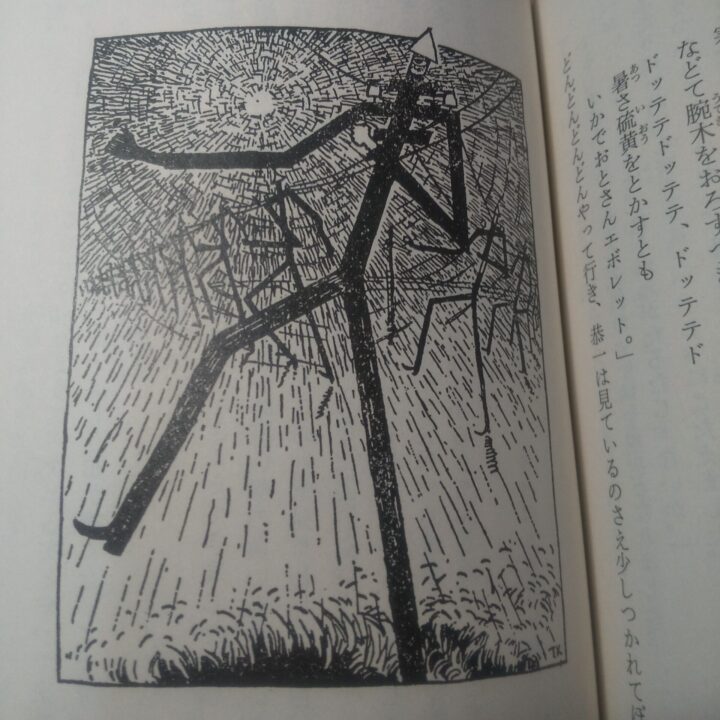

次に面白いと思ったのが「月夜のでんしんばしら」である。ある晩に男が鉄道線路内をあるっていたら、電信柱たちが行進し始めたという話である。「烏の北斗七星」は海軍だったが、こちらは工兵隊や竜騎隊などの陸軍で、電気の総長が率いている。どうやら子供たちに電気のことを教えようとしているようだが、ちょっとわからない。それはそれとして、ここで驚いたのが、その挿絵である。

電信柱が行進しているようすだが、なんとも奇抜な挿絵となっている。

「鹿踊りのはじまり」

そして童話集の最後に収録されている「鹿踊りのはじまり」も陽気な話で面白い。百姓のおじいさんが旅の途中で忘れていった手ぬぐいのまわりに鹿たちが集まって、「これはなんだ?」と考えている。まわりを囲んだ鹿たちが一頭ずつチョコっさわっては「生物だろうか?」「かまないだろうか?」と考える。そして、しだいに歌いだし手ぬぐいのまわりを踊りだす。

この話、実は絵本にもなっていて柳田邦夫の『人生の一冊の絵本』に取り上げられている(ココ参照)。

関連図書:

北川前肇 (著)『宮沢賢治 久遠の宇宙に生きる』、NHK出版 (NHKこころの時代)、2023年

末木文美士 (編著)『日本仏教再入門』、講談社(講談社学術文庫)、2024年

柳田邦男 (著)『人生の一冊の絵本』、岩波書店 (岩波新書)、2020年

宮沢賢治(作)、たかしたかこ(絵)『鹿踊りのはじまり』、偕成社、1994年

目次

序

どんぐりと山猫

狼森と笊森、盗森

注文の多い料理店

烏の北斗七星

水仙月の四日

山男の四月

かしわばやしの夜

月夜のでんしんばしら

鹿踊りのはじまり

付録『注文の多い料理店』新刊案内

注釈 大塚常樹

解説 兄、宮沢賢治の生涯 宮沢清六

解説 新しい古典復刻の弁 小倉豊文

解説 注文の少ない本 早坂 暁

年譜

-120x68.jpg)

コメント